マツダが電動化のマルチソリューションを具現化するライトアセット戦略を発表した。

ライトアセット戦略では、協業を推し進めることで電池への投資を最適化するなど総額1.5兆円程度に投資を抑制。また、「ものづくり革新2.0」と掛け合わせることで開発時の生産性を3倍に向上させる。

従来から公表されているように、自社プラットフォーム採用のBEVは27年に投入される計画で、こちらも協業によって開発投資を40%、開発工数を50%それぞれ減らす。

生産現場においては、すでにエンジン車とBEVの混流生産が準備されていてAGV(無人搬送車)が導入されている。「根の生えない生産設備」として生産する車種のパワートレインや構成比に応じて柔軟に対応できる点がメリットにあげられる。

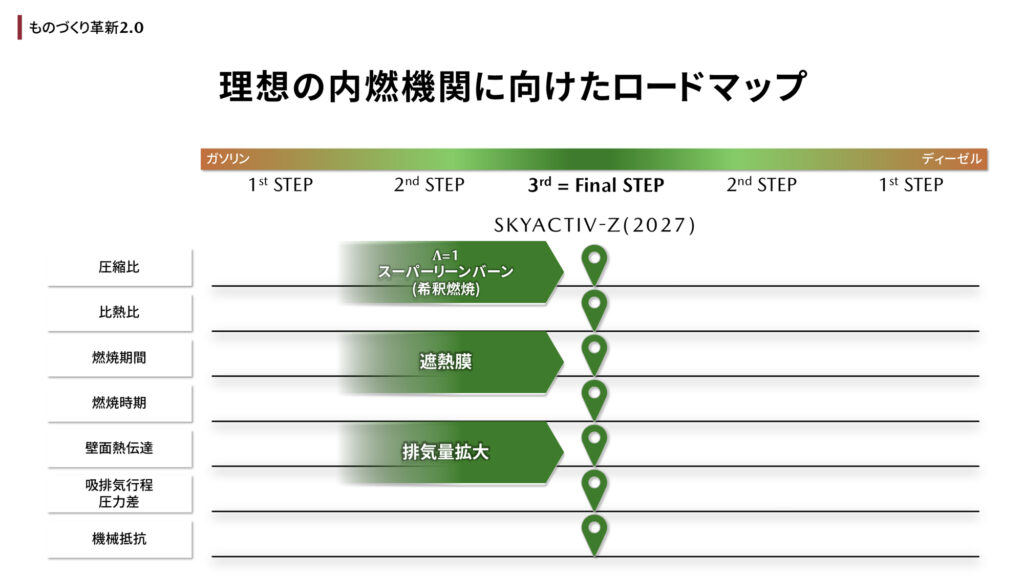

開発が明かされているスカイアクティブZは2.5L直4で、欧州ユーロ7や米国LEV4など厳しさを増す排ガス規制をクリアしながら良好なパフォーマンスを実現するという。自社開発のハイブリッド機構とともに2027年に次期CX-5に搭載される予定だ。このスカイアクティブZで培われた技術はラージ商品群の直6エンジンや開発中のロータリーエンジンにも活用される。

なお、マツダはエンジンのユニット数を半数以下に削減する計画で、ディーゼルエンジンは直6ユニットに集約する方針だ。

プレゼンテーションの中で取締役専務執行役員兼CTOの廣瀬一郎さんは、ソフトウェアの開発量は「爆発的に増える」との表現を繰り返し用いた。それを乗り越えるためにも、これまで実施してきたモデルベース開発(=制御、燃焼、操安、空力、衝突などの各特性を共通のモデル化してデジタルで効率よく開発)を引き続き活用する。

電動化の推進を担当している常務執行役員の梅下隆一さんは「BEV需要はインフラや政策で伸び悩みもある」としながらも、自社開発BEVの投入計画を27年に定めている理由について「環境規制が厳しくなり、その頃にはBEVの普及も(少しは)進んでいるのではないか?と想定したから。一番のターゲット市場はアメリカ」と語った。

電動化の推進を担当している常務執行役員の梅下隆一さんは「BEV需要はインフラや政策で伸び悩みもある」としながらも、自社開発BEVの投入計画を27年に定めている理由について「環境規制が厳しくなり、その頃にはBEVの普及も(少しは)進んでいるのではないか?と想定したから。一番のターゲット市場はアメリカ」と語った。

一方で、中国の長安汽車と協業してマツダEZ-6を準備したように「彼らの開発はスピーディ」「規制が(早く進んで)待ってくれない地域では協業の製品を生かす。日本市場は自社開発のBEVでも間に合う」とした。

海外では中国製BEVが存在感を増しているが、そもそも戦う必要はあるのか。こんな質問をされた梅下さんは「中国製と伍して戦わずに済むのは日本市場とアメリカ市場だけ。それ以外の地域では戦わないといけない。もっと勢力を伸ばしてくるだろう」と答えた。長安汽車との協業についても「BEVについては中国から学ぶ段階で、キャッチアップする側にある」として、以前からマツダが唱えている“意思あるフォロワー”の姿勢を崩していない。