ユーザーがマイカーを整備工場に持ち込まず、自宅で整備を受けられるのが出張整備。このサービスが広がりを見せている。

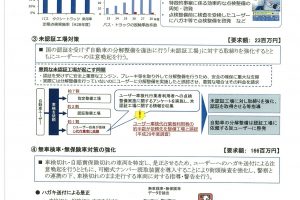

ただし、道路運送車両法(車両法)では、安全上重要な整備(特定整備)については、一定の広さを有する作業場を構え、設備と機器、体制が整った「認証工場」でやらなければならない。認証工場では工員も複数配置しなければならない。

現状の「出張整備」では特定整備に抵触しない軽整備のみを行っているはずだ。が、実際は監視の目が行き届かないためか、「(分解整備に当たる)ブレーキの修理をやってもらった」「オルタネーターの不調を直してもらった」など、「グレーなサービスが認証工場の外で行われている」との情報が編集部に寄せられている。

こうした実態について、国交省物流・自動車局整備課(以下、整備課)は今後成長が期待される出張整備市場について、ルールを設けることにした。それが「訪問特定整備制度」だ。

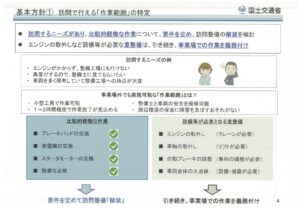

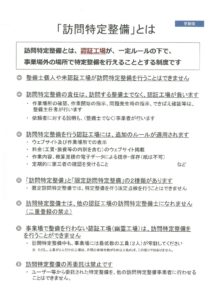

訪問特定整備とは、認証工場が「業」として事業場以外の場所で特定整備を行えるようにする制度だ。

制度のキモは、ユーザー宅に出張して整備を行う「個人」が作業を請負うのではなく、認証工場がサービス受託の主体となる点。訪問特定整備に対する責任を訪問する整備士個人ではなく、認証工場が負うことで提供するサービスの品質を担保することにある。

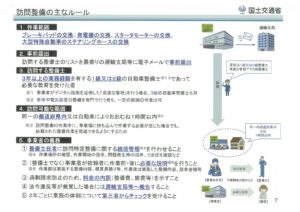

- 整備士個人や未認証工場は訪問特定整備を行えない。

- 整備の責任は訪問する整備士ではなく、認証工場が負う。

- 自社ウエブサイトを作り、作業現場でお客様に必要な情報を示す。

- 料金(工賃や出張費など)をウエブサイトで明示する。

- 作業内容、概算見積もりなどを国が確認できるように電子データで保管する。紙での保存は認めない。

- 訪問特定整備士は他の認証工場と掛け持ちできない。

- 事業場で整備作業しない認証工場、いわゆる幽霊工場は訪問特定整備を請け負えない。

- 特定整備の再委託はできない。

など多くの規制がかけられる。出張先でできる整備も、

- ブレーキバッドの交換

- 発電機の交換

- スターターモーターの交換

- 簡単な点検

などに限定される。エンジンの取り外しなど認証工場として適格な設備等が必要になる「重整備」は訪問先ではできない。ただし、新しい制度は文字だけでは、「訪問特定整備」で対応できるのかどうか、判然としないも事案も出てきそうだ。「まずは整備品質をしっかり担保できる指定工場などが手をあげるのではないか」(事情通)と言われる。当局も「制度の趣旨を理解してもらいながら慎重に進める」(整備課)方針だ。

ユーザーにとっては利便性の高い出張整備、訪問整備。安全安心をしっかり確保しながら、普及が進むことで整備人材の有効活用と整備ニーズの多様化も図られそうだ。

取材・文/神領 貢(マガジンX編集長)