4月13日(日)まで千葉県・幕張メッセで開催中の「オートモビル カウンシル2025」ではショップが希少車やレストア車を持ち寄って販売しているが、ネオクラシック世代に育った取材班は1980〜1990年代の“わりと新しい”クルマに懐かしさを覚えたので、会場で見かけて心が躍った出展車を独断で選んで紹介したい。

https://automobile-council.com/

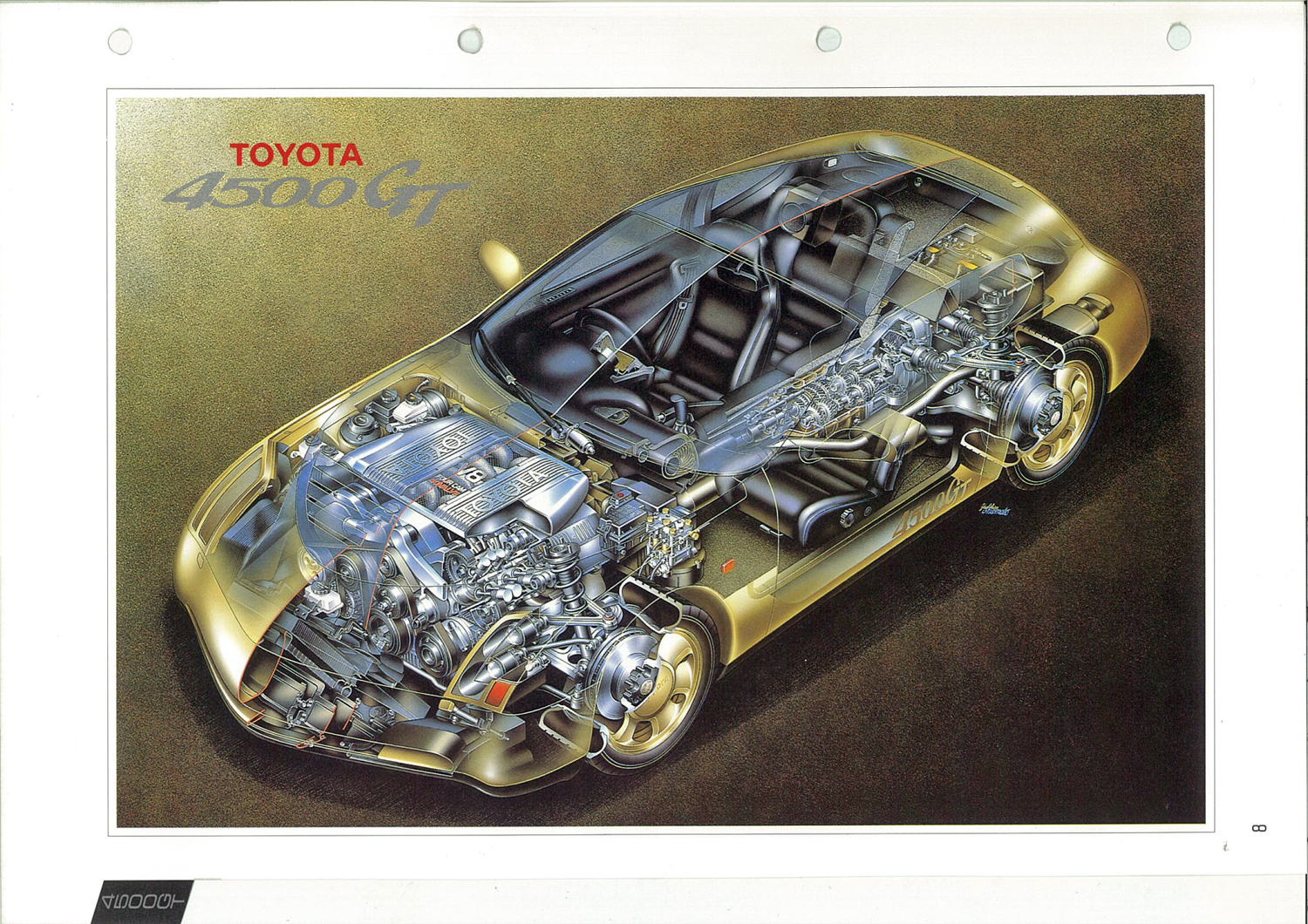

トヨタ4500GTは1989年開催の第28回東京モーターショーに出品されたコンセプトカーで、これまでトヨタ博物館の非公開エリアに ひっそりと保管されていたという。

300km/hで走ることを目標に掲げ、40バルブの4.5L-V8エンジン(300ps/39kg-m)&6速MTを搭載。空力特性を考慮してリアで空気が剥離するよう、4365mm×1830mm×1210mmのボディはワゴン風のシルエットに仕立てられた。

マガジンX編集部で所蔵している、当時のモーターショー資料に含まれた透視図。

技術の先行開発を目的にした三菱HSRは6世代にわたって製作された。

会場に展示されている第2世代は1989年開催の第28回東京モーターショーに出展されたコンセプトモデルで、3L-V6ツインターボを搭載。車速に応じて変わるエアロシステム、フルタイム4WD、4WS、電子制御サスペンション、ABSなどが織り込まれていた。

1990年に発売された初代ディアマンテは物品税の廃止や自動車税の改正が追い風となり、絶好のタイミングで市場投入されてヒット作となった。それまで身近ではなかった3ナンバー車を一気に身近な存在にした功労者だ。

4740mm×1775mm×1410mmのボディに2.5L-V6エンジン(175ps)&4速ATが搭載され、フルタイム4WDや4WS、4輪独立サスペンションなど、前出のHSRで培われた技術が反映された。日本カー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。

こちらはネオクラシックよりも古く、取材班にとっては逆に新鮮に映ったギャランΛ(ラムダ)。1976年に発売された2drクーペだ(展示車両は1979年モデル)。

ラウンドしていて美しい曲面を作り出しているリアウインドウが目を引き、市販車にこんなガラスが使われていたとは!と驚きを隠せない取材班であった。2Lエンジンのほか、のちに1.6Lや2.6Lも追加された。ちなみに海外では三菱サッポロの名で販売された。

「小さな高級車」をめざしたユーノス500はバブル経済の波に乗って開発され、92年にリリースされた4drセダンだ。5ナンバー枠に収まる4545mm×1695mm×1350mmのボディに1.8L-V6(140ps/16.0kg-m)および2L-V6(160ps/18.3kg-m)を搭載。4層のハイレフコート塗装や国産車では珍しいオルガン式アクセルペダルが採用された。

こちらもネオクラシック世代より古い1台。マツダ初代ルーチェの試作モデル「S8P」としてイタリアのベルトーネで製作され、1964年に広島に持ち込まれた。その美しさに、思わず溜め息が出てしまう。

日産はメーカーとして出展していないが、特別展示と称して車両を提供している。1960年式のプリンス・スカイラインスポーツ、1964年式のダットサン・ブルーバードと並んで展示されている初代マーチは1982年に発売されたコンパクト2BOX。

スタイリングの原案はジウジアーロから提示された。3760mm×1560mm×1395mmのボディに1L直4エンジン(57ps/8.0kg-m)を搭載。モデルライフ後半には着せ替えシートの「パンプス」やキャンバストップ仕様車も登場した。デビュー時には近藤真彦がイメキャラに起用されて『マッチのマーチ』というキャッチフレーズが使われた。

メーカーではなく、旧車をレストアして販売しているショップのDUPROが出品している1982年式の三菱トレディア。商業的に成功したとは言い難いクルマだが、いま見ると飽きの来ないシンプルな造形が魅力的だ。

ボディサイズは4280mm×1650mm×1360mmで、1.4L直4エンジン(82ps/12.1kg-m)を搭載。4速MTだが、スーパーシフトと呼ばれる副変速機が採用されていて事実上8つのギヤ比を実現。出品車の売価は180万円。