本誌が継続して取材を続けている「車載式故障診断装置を活用した自動車検査手法のあり方検討会」。3月27日に第4回を迎えた。いよいよ4月24日の第5回で「中間とりまとめ」を行う。来年の秋には最終とりまとめを視野にいれている。

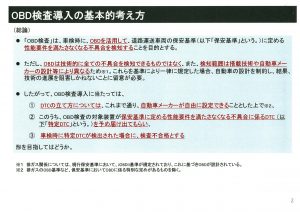

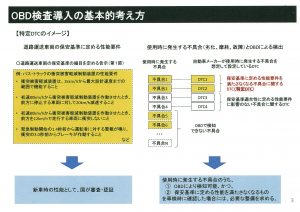

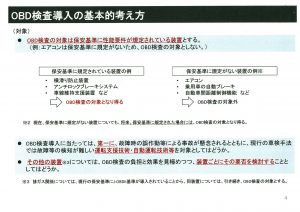

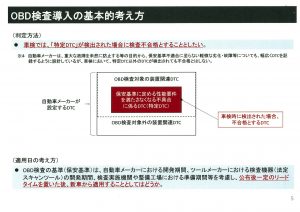

車載式故障診断装置(OBD)は、文字どおり車載された自己診断装置のこと。このOBDに書き込まれるのがDTCと呼ばれる故障コードなのだが、このDTCの書き込み方や設定方法がメーカーによって異なっている。これを専用もしくは汎用のスキャンツールで読み取ることによって、民間車検場を中心とした整備専業者が故障診断に活用したり、国の運輸支局(車検場)での継続車検に利用しようとの試みだ。

各社、各車両のシステムが複雑になることによって、クルマの整備はメーカー系列でないと、新技術に対応できなくなりつつある。現状で、メーカーと系列ディーラーは基盤収益確保のため、技術情報や専用スキャンツールを系列外に公開することに積極的ではない。国としては専業者の経営を守ると同時にユーザー負担の軽減や車検前後の整備の利便性を確保する観点から、どちらか言うと整備技術の公開やスキャンツールの「汎用化」に及び腰だったのだが、国の方針に表立って反対することはできず、技術情報の開示とスキャンツール普及に協力する方向で議論が進んでいる。

ただし、日本自動車輸入組合の代表者は、国の方針であるDTCの活用について少々、異を唱えているのが実情だ。DTC情報は言うまでもなくインパネ内の警告灯に表示される。各社の診断機能はそれぞれ異なっており、かつ必ずしも日本の車検制度、保安基準と同じではない。極端な話、警告灯が点灯するような不具合でも車検に通ることだってある。ユーザーからすれば、警告灯が点灯していても車検場に持ち込んで、「車検に通る」と、系列ディーラーにクルマを持ち込まずとも「安全」だと誤解するのではないか。こうした懸念を輸入車メーカーのインポーターを中心に拭いきれないでいる。

商売っ気を抜きにしても、輸入組合の中心メンバーであるドイツ車メーカーの関係者が、「警告灯が灯ったら速やかにメーカー系列の販売店で点検整備を受けてもらうことの方が大切」と考えるのは当然だろう。国は輸入車メーカーの理解を得つつ、スキャンツールで得られたDTC情報の車検での活用範囲をとりあえず絞ることで、2021年以降に発売される新型車からOBD検査を適用したい考えだ。事実上の運用は1回目の車検が訪れる2024年からとなる。いましばらくは曲折があるかもしれない。

取材・文/神領 貢(マガジンX編集長)